令和5年1月1日より建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)が施行されます。

これをうけて、建設業法に関する以下の点が変更となりますのでご注意下さい。

目次

令和5年1月改定の概要

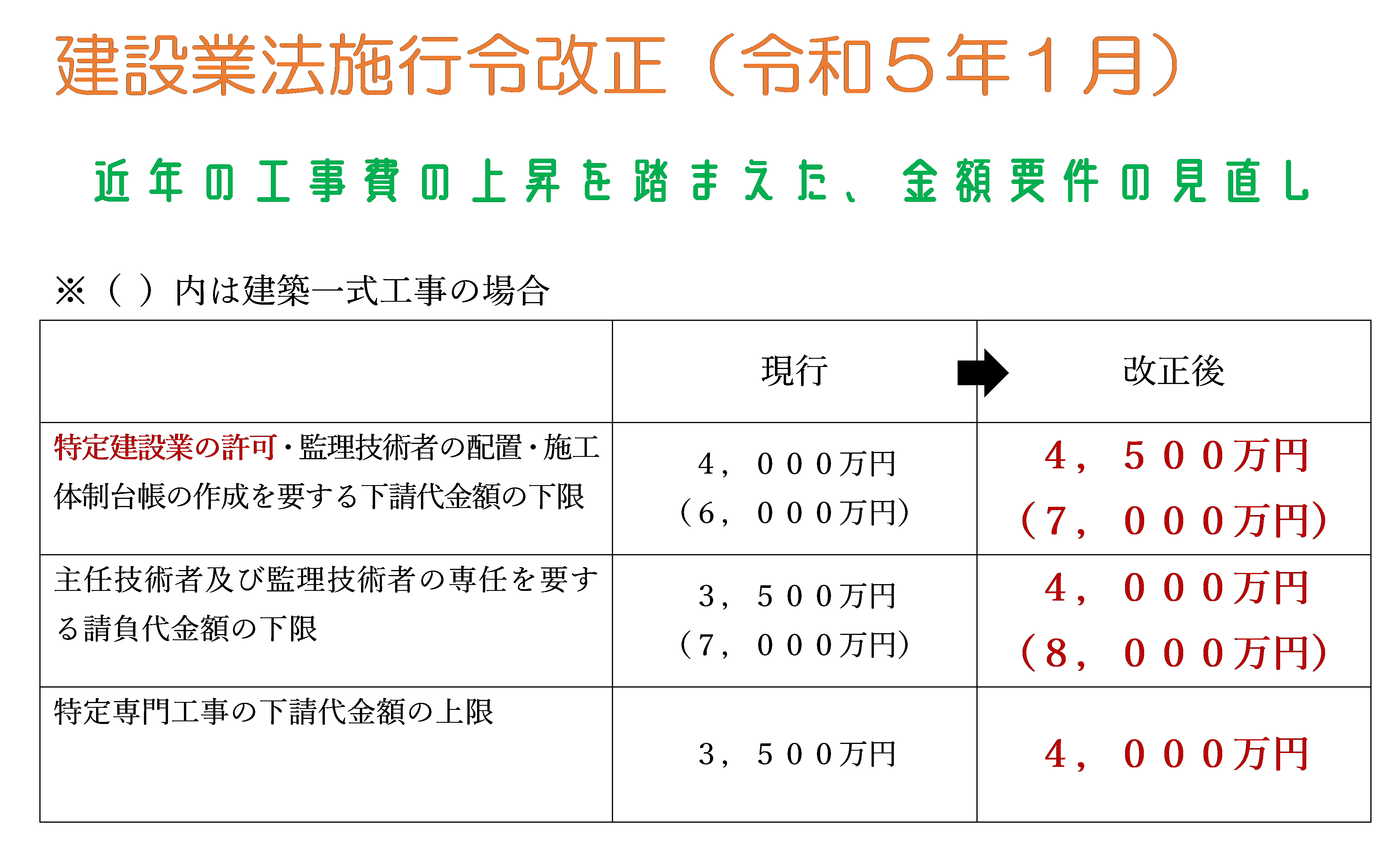

この度の改正では、近年の工事費の上昇を踏まえた金額要件の見直しがおこなわれました。

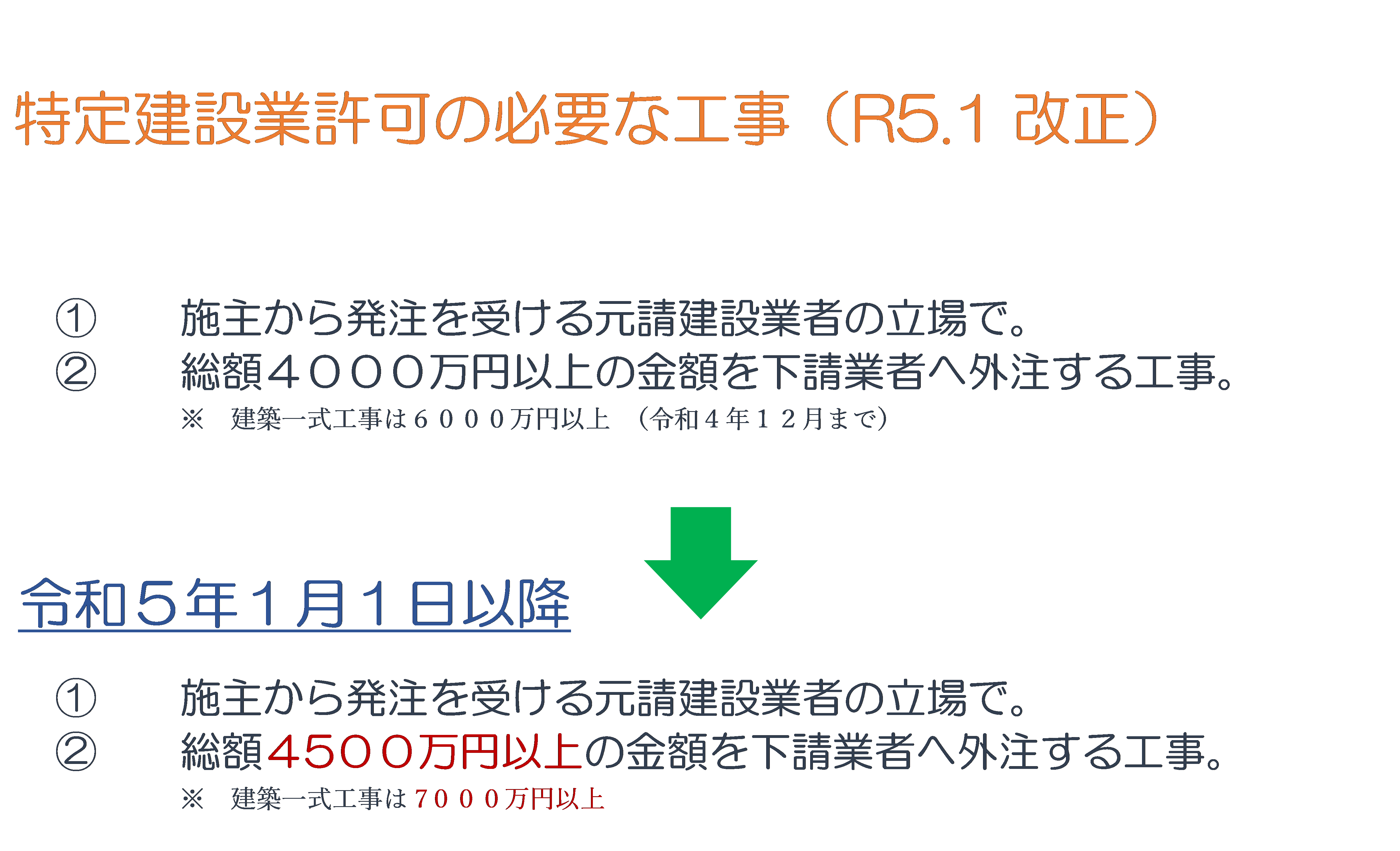

特定建設業許可が必要な工事の基準

特定建設業許可が必要な工事の基準(監理技術者の配置の基準)、施工体制台帳の作成を要する下請代金の基準が変更となりました。具体的には、基準とされている金額を、これまでの4,000万円から4,500万円(建築一式工事については現行の6,000万円から7,000万円)に引き上げたという改正です。

これは、別の言い方でいえば「一般建設業許可」において施工できる工事の範囲が拡充されたということになります。(同時に、配置技術者でいえば、主任技術者を配置することで施工できる工事の範囲が拡充されたということです。)

ついては、「特定建設業許可」を取得できなかった「一般建設業許可」業者にとって、また、「特定建設業許可」を取得してはいるものの監理技術者の人員不足により現場配置ができなかった業者にとって、施工できる工事の範囲が広がったという点で、メリットとなる改正です。

ちなみに、「特定建設業許可」の取得要件が緩和されたということではありませんので、ご注意ください。

配置技術者の専任

建設業許可業者は、請け負う現場に技術者(主任技術者・監理技術者)を配置しなければならないと定められています(建設業法第26条第1項、第2項)。

加えて、この配置技術者は一定の請負金額の工事の場合その現場に専任でなけらばならない(建設業法第26条第3項)とされています。つまり、他の現場をいわゆる掛け持ちしてはならないということです。

今回の改正では、この基準となる請負金額が3,500万円から4,000万円(建築一式の場合7,000万円から8,000万円)に引き上げられました。これにより、配置技術者が現場を兼務できる工事の範囲が広がったため、幾分配置制限が緩やかになったということです。

まとめ

規制の緩和

改正においては、人材不足からくる工事費の高騰に対応すべく規制緩和がおこなわれました。とりわけ特定建設業許可の不要な工事範囲の拡大と、配置技術者の専任基準の緩和が大きな事項となります。

その他においては、令和5年1月1日からの経営事項審査の改正などもあります。今後も様々な改正がおこなわれると考えますので、注意が必要です。

関連記事

2022.10.01

わかりやすい図解。特定建設業許可が必要な工事とは?

弊社は建設業許可の一般を取得しています。区分「一般」と「特定」の違いがよくわかりません。受注できる工事金額にどんな違いがありますか。受注でき...

2021.06.10

建設業許可の基本。理解するための7項目完全解説。

建設業は、大きな金銭と、膨大な時間、多くの労働力が動く日本の基幹産業です。故に、法令遵守が徹底されるべき業種といえます。この建設業界におい...

2021.05.09

特定建設業許可での財務要件の判定は、直前決算。でも資本金は例外。

質問:この度、特定建設業許可を取得しようと準備していました。資本金の増資を定時株主総会で決議してしまい、直前決算日では資本金が2000...