建設業許可や宅地建物取引業免許等の申請では、役員の方の「身分証明書」の提出を求められていることがしばしばあります。

「身分証明書」なんて聞き馴染みのない方も多いかもしれません。

一般的には、身分証明書というと、運転免許証や健康保険証をイメージする人も多いかと思います。

実は、戸籍関係の証明書類の中に「身分証明書」という種類の書類があるのです。

どこで取れるのか。

どうやって取るのか。

今回は、日々の仕事で忙しくて役所の窓口なんて行ってられないという方のために、郵送で取得方法を7つのステップに分けてご紹介します。

目次

身分証明書取得の7ステップ

| 1ステップ 本籍地窓口を検索 2ステップ 申請書を取得 3ステップ 申請書を書く 4ステップ 返信用封筒を作る 5ステップ 定額小為替を買う 6ステップ 運転免許証のコピー 7ステップ 送って待つ |

説明の都合上、細かく分散して、7ステップとしました。

少し、面倒と思いましたか?

それぞれは、それほど難しいものではありません。

ひとつづ、確実に準備しましょう。

また、郵送準備をするにあたって、必要となるものをあらかじめご案内しておきます。

| ● 本籍地 (正確な情報) ● 戸籍筆頭者・生年月日 ● 自分の認印 ● 定額小為替 ● 自分の運転免許証コピー ● 長3封筒 2枚 ● 82円 切手 2枚 |

以下、さっそく説明していきます。

取得のステップ解説

1ステップ 本籍地窓口を検索

いきなり、インターネットを活用です。

「身分証明書」は、戸籍に関する書類です。

ついては、あなたの「本籍地」を管轄する役所の窓口に請求することになります。

さて、あなたの「本籍地」はどこでしょう?

1 あなたが結婚しているならば、婚姻届を出した時に決めているはず。

→結婚相手に聞いてみる。

2 あなたが結婚していなければ、親と同じ本籍地のはず。

→親に聞いてみる。

3 わからない。

→住民票をとって調べる必要あり。

※ 申請書には本籍地を記載するので、ここで「筆頭者」と正確な「本籍地」を確認しましょう。

| 検索: ●●市 身分証明書 郵送 検索: ●●区 身分証明書 郵送 |

本籍地がわかったところで、上記のように検索してみましょう。

役所では、かならずこのページが用意されています。

ステップ2 申請書を取得

検索結果に表示されたウェブサイトに行きましょう。

これからは、各役所によって仕様が違いますので、一般的な説明になります。

移行したサイトには、身分証明書の解説が記載されていますか?

見当たらないという方もいるのではないでしょうか。

代わりに、「戸籍関係証明書」「戸籍謄本・抄本等」などの文字があちこちに見られるかもしれません。

あわてないでください。

この「身分証明書」という書類は、戸籍関連の証明にグループ分けされています。

よって、取得の申請の際に使用する様式が「戸籍謄本・抄本」と同じ様式を使用するところも多いのです。

ウェブページの案内に従って、申請書の様式を探しましょう。

「戸籍謄本・抄本等申請書」や「戸籍関連証明申請書」などの記載の申請書かもしれません。

必ず掲載されているはずですので、申請書をダウンロードして確認しましょう。

その申請書の中に「身分証明書」という記載があれば、それが正解です。

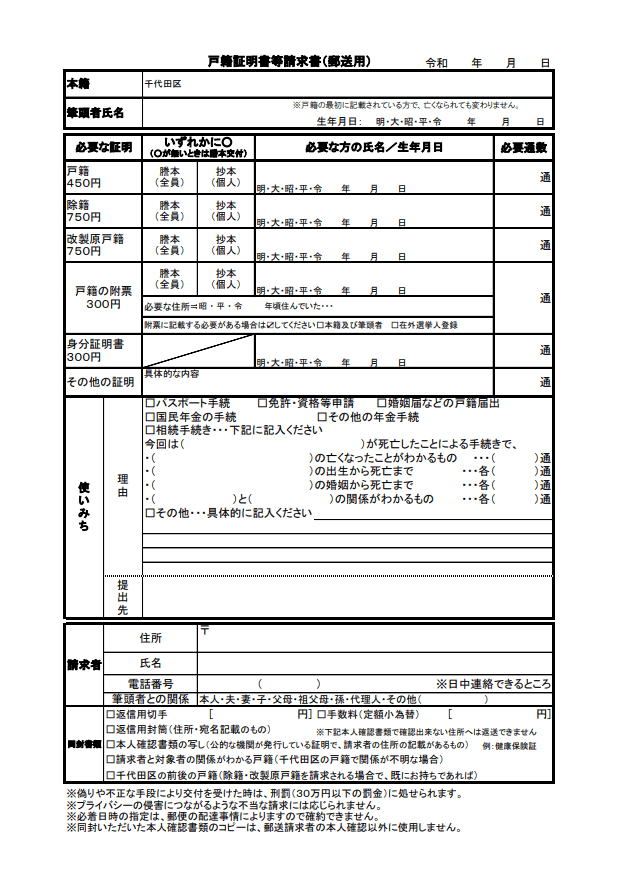

千代田区役所 申請様式 転載

また、同ページ内には、郵送先窓口の住所が掲載されているかと思いますので、こちらをメモ等で控えておきましょう。後ほど作成する封筒への記載が必要となります。

※どうしても申請書様式が見つからない場合は、ウェブサイトに問い合わせ窓口が記載されていますので、電話で聞いてしまいましょう。「身分証明書の申請書はサイトのどこにありますか」と。

※大阪市や神戸市など、身分証明書が2種類(「破産」「成年被後見」等)用意されている自治体もあります。それぞれ、証明内容が異なりますが、身分証明書の取得を求められている場合は、2種類とも取得することをおすすめします。

ステップ3 申請書を書く

戸籍の管轄の役所のウェブサイトで、申請書の様式を見つけたら、印刷してみましょう。

ここからは、実際に申請書に記載していくのですが、1点注意事項です。

記入する際は、一般的なボールペンを使用します。

役所関連の書類では、いわゆる「消せるボールペン」の使用は認められません。

ここでは、千代田区の申請書を例に説明します。

※ 記載事項については、どの自治体もそれほど変わりはありません。

1 本籍

:ご自身の本籍地を千代田区○丁目□番地まで記載。住所ではない。

2 筆頭者

:一般的には結婚していれば自身もしくは相手方

一般的には結婚していなければ親

3 筆頭者生年月日

:「2」で記載した筆頭者の生年月日

4 必要な方の氏名

:自分の名前 ※身分証明書には必ず欄がありますので記載してください。

5 必要な方の生年月日

:自分の生年月日

6 通数

:取得したい部数

7 使いみち

:具体的な使い道をそのまま記載してください。

:提出先は、「東京都庁」などで結構です。

8 請求者

:自分の住所氏名・電話番号を記載ください。

:電話番号は、自分がよく使う携帯電話番号などが好ましいです。

9 同封書類

:返信用切手、手数料、返信用封筒、本人確認資料の写しにチェックをいれます。

記載できましたでしょうか。

自治体によっては、個人認印を押印する申請書。自署の場合は押印不要とする申請書。などありますので、ご注意ください。

なお、記載上とくに注意すべきは、本籍地です。

何度も言うように、身分証明書は、戸籍関連の証明書ですので、基本情報として、本籍地の記載が誤っていると取得できません。

よくあるのが、住所と本籍を混同されている場合です。

このふたつは、まったくの別物と考えて頂ければと思います。

本籍地がわからない方については、住民票を取得していただければ、確認することができます。

ステップ4 返信用封筒を作る

郵送で取得をおこなう場合、忘れがちなのが返信用封筒です。

長3封筒をご用意ください。

(長3封筒は、「送付用」と「返信用」で計2枚必要です。)

表書きに、ご自身の住所、氏名 を記載して「84円」切手を貼り付けてください。

※複数枚取得する場合は、返信される受領を見越して、切手の額をお考えください。)

(切手は、「送付用」と「返信用」で計2枚必要です。)

裏書きにはとくに記載は必要ありません。

ステップ5 定額小為替を買う

身分証明書を郵送で取得する際は、手数料は現金を送るわけではありません。

郵便局にて、「定額小為替証書」というものを購入し、これを同封することで、送金とします。

どこで購入するのか?

:郵便局のゆうちょ窓口です。受付時間が午後4時までなので、普通郵便より早く窓口が閉まりますので注意しましょう。

ちなみに、コンビニや銀行等では購入できません。

購入方法は?

:ゆうちょ窓口に備え付けの用紙がありますので、こちらに記入して窓口に提出します。

定額小為替は、200円、250円、300円、350円等と金額が定められていますので、必要な金額の小為替を購入することになります。

ちなみに、定額小為替を購入する際は200円の手数料(令和4年1月17日に手数料が100円→200円に値上げされました)がかかりますので、300円の定額小為替を購入する際には、500円の現金が必要になりますので、ご注意ください。

※定額小為替証書には「指定受取人のおなまえ」という白紙の項目等が設けられていますが、使用する際は、購入時のまま、何も記載しないで封筒に同封してください。

ステップ6 運転免許証をコピー

唐突に、運転免許証と申し上げましたが、いわゆる身分確認のための資料のコピーです。

郵送の際には、当然本人が請求しているのかどうか、窓口で確認します。

その際には、顔写真付きの身分が確認できる資料が必要となるのです。

ステップ7 送って待つ

いままでに用意頂いた資料を、管轄の窓口に送ります。

今一度、必要書類はそろっているか、確認してください。

| 申請書 |

| 返信用封筒(82円切手貼済) |

| 定額小為替 |

| 運転免許証コピー |

ご用意いただいた、長3封筒に「1」で調べた取得窓口の住所と名称を記載し、上記の書類を同封し、切手を貼ってて送りましょう。

概ね1週間程度で、窓口から「身分証明書」が返送されます。

何か不備があった場合、申請書に記載した電話番号に連絡がくるわけです。

普段使わない電話や、家の固定電話を記載した場合に、連絡に気づかないということもありえます。

申請書には、かならず普段使いの電話番号を記入しましょう。

まとめ

郵送は面倒?

身分証明書を郵送で取得する方法をご紹介しましたが、意外とステップが多くて面倒な手配かと感じた方もいらっしゃると思います。

実際に手をつけてみると、それほど大変な作業ではないのです。

本籍地をご実家の住所等と同一にされているが故に、窓口が遠方となってしまい、取りに行くのも一苦労という方も大勢いるかと思います。

私どもの業務でも頻繁に郵送請求をおこないますので、あえて郵送での取得方法をご紹介しました。

ちなみに、代理取得する際には、親族であっても必ず本人からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。

代理取得の方法については、また別の機会に。

関連記事

2022.04.04

自分で建設業許可申請をする際に、役立つ実用書はどれなのか。実際に読んでみた書籍を紹介。

建設業許可申請を自分でやってみたいと思う方も多いはず。 そこで、15年以上建設業許可事務に携わってきた行政書士が、「初めて建設業許可申請をお...

2021.06.10

建設業許可の基本。理解するための7項目完全解説。

建設業は、大きな金銭と、膨大な時間、多くの労働力が動く日本の基幹産業です。故に、法令遵守が徹底されるべき業種といえます。この建設業界におい...

2021.12.01

建設業許可の期限を切らしてしまった場合の対応は?

質問:建設業許可の期限が近づいています。更新手続きを行政書士に依頼しようか迷っています。そもそも許可を切らしてしまった場合には、どうなるので...

2021.09.01

建設業許可の更新準備。申請前に確認すべき8つの事項

建設業許可には有効期限があります。引き続き許可を維持させるには、許可の更新手続きを行う必要があります。今回は、許可の更新手続き準備に際して、...