工事請負契約書は作成されてますか?

「着工日が迫っていて書類を交わす時間なんてなかった。」

「小さな工事だから、わざわざ注文書は必要ないでしょ?」

「うちは得意先と見積書で仕事してるから、契約書なんて無いよ。」

建設業では、労働安全衛生書類、事前の道路使用許可、検収確認書類など現場では様々な書類が交わされます。

その中でも、とりわけ工事請負契約書は「よくわからない」「難しい」「面倒くさい」「見積もりで十分」との理由で作成されていない業者の方のお話は頻繁に聞きます。

今回は、請負工事契約書を作成していないのは建設業法違反ですよというお話から、契約書の作成について説明したいと思います。

建設業者は必読です。

目次

契約書の作成義務

建設業法第19条とは

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

建設業法第19条第1項

建設業法には、工事の請負契約(元請契約・下請契約・規模を問わず)においては契約当事者に書面で契約書を交付しなさい。という規定があります。

一度建築された建物は、安易に撤去することができません。また、施工範囲や工期が不明瞭な場合、着工後に下請け業者が不当な業務を押しつけられるような場合も考えられます。

そこで、トラブルを未然に防ぎ、またトラブルが発生した場合に責任の所在をはっきりさせるために、工事の詳細を定めた契約書を作成し、契約当事者がそれを確認することは非常に重要であり、建設業法第19条第1項でもこれが義務づけられているというわけです。

契約書を交付してないから工事契約が無効というわけではない。

ちなみに、法律の知識がある方は、「あれ?契約は口頭でもOKなのでは。」と思われるかもしれません。

そうです。確かに民法では、口頭での契約(諾成契約)も有効とされています。しかし、法律には「特別法は一般法に優先する。」という原則があります。

ここでは、建設業法(特別法)が民法(一般法)に優先しますので、工事の請負契約には契約書面の交付が義務とされます。

|

日本法令 Wordでつくる工事請負契約書 小規模建設工事用 建設26─D 新品価格 |

罰則は無し

建設業法においては、この請負契約書の交付義務違反に関する罰則規定はありません。

しかし、建設業法違反には該当しますし、管理責任が問われることは十分考えられます。

ここは、罰則があるか否かという点では無く、工事を適正に施工するには、契約書の交付(厳密には契約書作成に至るまでの準備・約束)が重要ということを理解しましょう。

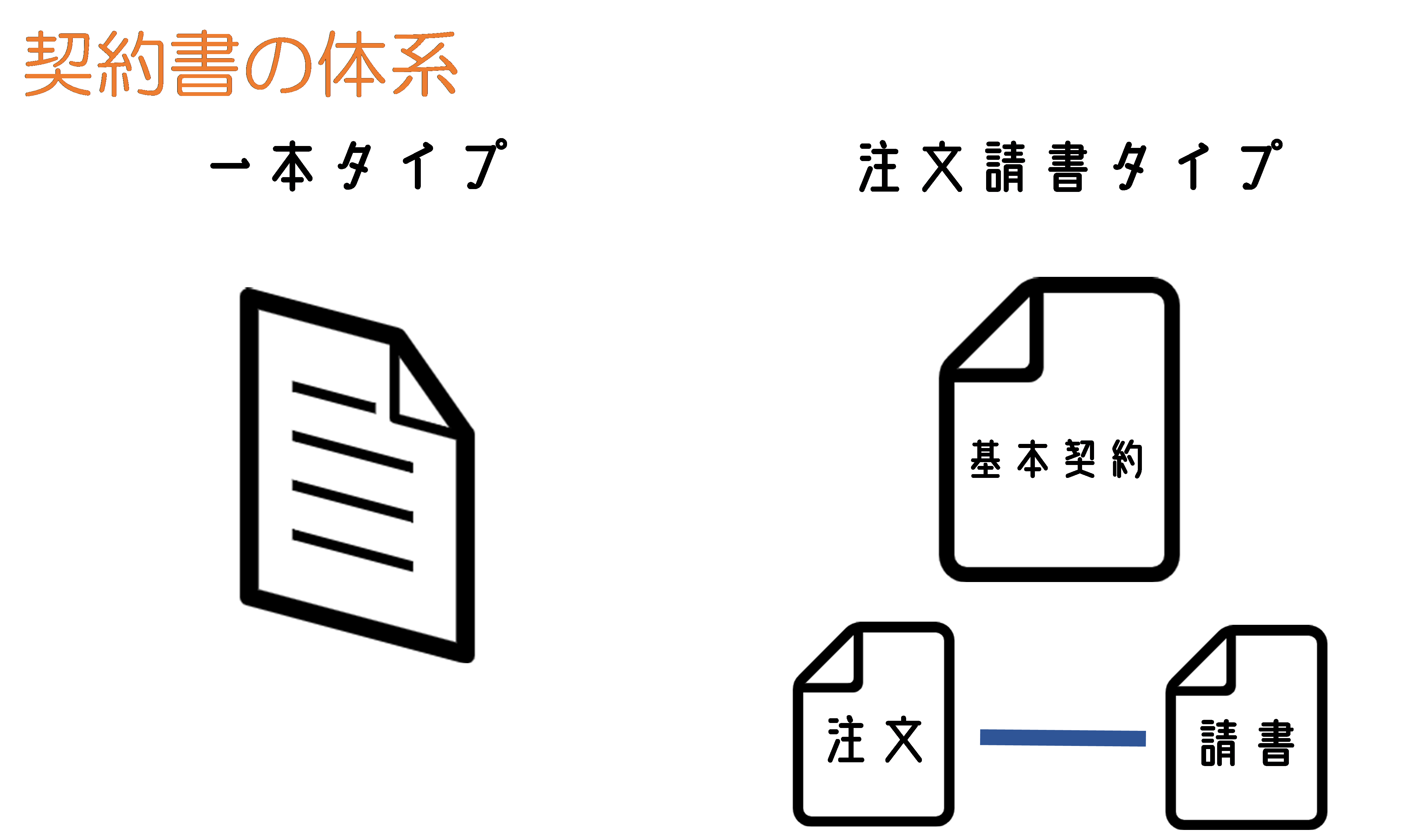

契約書の体系

実際に契約書を作成する際には、その作成方法は大まかに分けて2タイプあると言えます。

ここでは仮に「一本タイプ」と「注文請書タイプ」と呼ぶことにします。

それぞれの特徴を理解して、使いやすい方を選択します。

一本タイプ

基本的には1枚の用紙に契約事項をすべて記載して、これに注文者、受注者が記名押印をするタイプの契約書の締結の仕方です。

契約書が1枚であるので、契約内容を確認する際には非常に便利です。

請負契約が1度きりである施主様との契約に適しています。

難点としては、1枚の用紙に契約事項を盛り込むため、文字が小さくなりがちであるという点です。

注文請書タイプ

元請及び下請業者間で、様々な現場で何度も請負契約を締結する関係の場合は、このタイプで契約を締結しているところが多いです。

まず、両者間で請負工事をするうえでの共通事項(支払い方法・検収方法・現場代理人の権限等)を取り決め、これを「基本契約書」にまとめて、あらかじめ締結しておきます。

実際に工事が発生した場合は、「注文書」と「請書」のやりとりだけで契約を締結します。

基本事項はすでに契約済みのため、都度の契約は注文書と請書のみで契約可能となります。

ただ、実際では肝心な基本契約書を締結していない建設業者もあり、これでは「注文書請書タイプ」では不十分といえます。基本契約が締結されていることが前提となります。

なお、基本契約書を約款(やっかん)と読み替えて使用する場合もあります。

なお、国土交通省に設置された中央建設業審議会では第34条第2項に基づいて、「標準約款」というものを作成しています。

契約書のひな形が欲しい場合には、この標準約款を使用しても良いでしょう。

工事請負契約書に記載すべき事項

建設業法第19条において建設工事の請負契約書に記載すべき事項が定められています。

1 工事内容

2 請負代金の額

3 工事着手の時期及び工事完成の時期

4 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

5 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

6 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

7 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

8 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

9 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

10 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

11 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

12 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

13 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

14 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

15 契約に関する紛争の解決方法

16 その他国土交通省令で定める事項

上記の内容を盛り込んだ契約書の作成が必要です。

収入印紙の貼り付け

工事の請負契約書については、印紙税法を根拠として、印紙を貼り付けなければなりません。

印紙を貼り付けなければ契約が無効というわけではないのですが、印紙を貼り付けない行為は税金の未納という扱いになります。

工事請負契約書は2号文書

印紙税法において、契約の内容に応じて契約書の種類を1号か20号まで分類しており、その分類とその契約金額に応じて貼り付ける印紙の金額が決められています。

とりわけ建設工事の請負契約書は「2号文書」に分類されます。

ただし、「注文請書タイプ」の契約においては、「基本契約書」は「4号文書」になりますので、その印紙税金額は4000円となり、工事案件都度に発行される「請書」は「2号文書」と判断されます。

なお、注文書は契約の申込みであるので、印紙税の対象になりません。(印紙は貼らなくてよい)

軽減措置

なお、この「2号文書」でも平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された建設工事の請負契約書については軽減措置(国税庁)が適用されています。

軽減措置が適用された印紙税額は以下の通りです。

| 記載された契約金額 | 税額 |

| 100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 200円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 500円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 1000円 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 5000円 |

| 1000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |

| 50億円を超える | 48万円 |

契約金額の判定は税込?税抜?

印紙税の対象となる場合、判断基準となる「契約金額」は、原則として消費税が含まれた税込金額となります。

ただし、契約書に消費税額を区分記載(「内、消費税○○円」などの記載)した場合には、税抜金額を契約金額として判定します。

印紙は誰が負担する?

印紙に税においては、契約書作成者が負担することとなりますが、これは実際に書面を印刷した者というわけではなく、契約の当事者といえます。

建設業では請書の書面作成を下請業者がおこなうことになりますので、下請業者が負担するという場合が散見されますが、本来的には共同しての負担義務があるので、下請業者への不当な扱い(下請法)とならないよう配慮する必要があります。

契約書の電子化

平成13年4月に建設業法第19条が改正され、事前に相手方の承諾があれば契約書を電子化することができるようになりました。(令和3年9月には建設業法第29条も改正され見積書も電子化可能となっています。)

契約書の電子化のメリットとしては、以下のものがあげられます。

契約書電子化のメリット

● 印紙税の免税

● データ保管が可能

● 契約行為の迅速化

これからは、ますます契約書の電子化が進んでいくことが予想されますので、建設会社としても早めの対策を検討したいところですが、よくわからない部分が多いのも事実。

どこの電子契約サービスを利用するべきか

グレーゾーン解消制度

工事請負契約を電子化するに当たっては、電子契約サービスならどれでも良いわけではありません。

関連する国土交通省令や、建設業法施行規則第13条の4第2項によって、使用可能な「技術的基準」が設けられています。

この「技術的基準」に適合するか否かをサービス提供者が事前に確認することができる制度(「グレーゾーン解消制度」)が経済産業省により設けられています。

ついては、この「グレーゾーン解消制度」によって適性を確認された電子契約サービスを利用することが重要です。

契約相手方に負担はないか

電子契約においては、契約相手方にも何かシステムを導入させなければならないのかという疑問があります。

これについては、相手方にはシステム導入不要で契約することができる電子契約サービスもあります。

この契約方法は「事業者署名型(立会人型)」といわれ、契約当事者の一方が電子契約サービスを導入していなくとも電子契約をすることが可能です。

このようなサービスを選んで利用することにより、一般のお客様(施主)や、一度きりの請負契約を締結する下請け業者とも電子契約の利用が可能となります。

まとめ

請負契約の作成は義務

建設工事において、請負契約書の作成は建設業法で定められている義務です。

ただ、建設業は業務工程が多く複雑な産業ですので、事前事後のトラブルを防止するためにも、契約書の締結は非常に大事であるといえます。

作成が面倒でも、契約書の作成はおこなって頂きたいものです。

関連記事

2022.02.01

建設業許可の無い営業所では、500万円未満でも契約はNG!?

建設業許可を取得しましたが、専任技術者を置いていない営業所でも500万円未満の工事であれば工事契約行為をしても問題ないのでしょうか。許可が不...

2021.05.23

建設業知事許可。県外の現場仕事はできるの?大臣許可との違い。

質問:神奈川県知事許可で内装仕上げ工事を取得しました。今回、埼玉県の現場で500万円以上の工事を受注したいと思ってます。これは、大臣許可と...

2021.04.14

【建設業許可】請負金額500万円の基準は消費税込?税抜?根拠解説

建設業許可をもっていない建設業者の方にとって、受注する工事が建設業許可を必要とする工事か否かの判断はとても重要な問題です。今回は、建設業許...

2022.05.02

建設業許可の実務経験は、印鑑だけじゃない。証明すべき3つの要素と裏付け資料。

質問:建設業許可の申請を考えています。実務経験でも許可取得が可能だということですが、実務経験証明書に印鑑を押してもらうだけで大丈夫なのでしょ...