現在、司法書士の先生と会社の設立の相談を進めています。建設会社をつくって、許認可を取得したいのですが、定款の目的はどのように記載すれば良いでしょうか。また、その他、どんな目的をいれておくと良いのでしょうか。

建設会社を設立するに際しては、会社の定款(ていかん)を作成します。

作成する定款には「(事業)目的」を記載する必要があるのですが、会社の設立後に変更を加えようとすると、登録免許税という手数料がかかります。

つまり、後々変更しなくても済むような事業目的をつくることが大切。

今回は、建設会社の定款に記載される「目的」にどのような事項を盛り込めば良いかについて解説します。

建設業許可だけでなく、少し広い視点で考えたいと思います。

建設会社を設立される方。これから定款の変更(目的の変更)をお考えの方は必見です。

目次

定款の目的

後に変更しないために

会社法では、会社(法人)を作る際には、定款に必ず「事業目的」を記載して「登記」する必要があります。

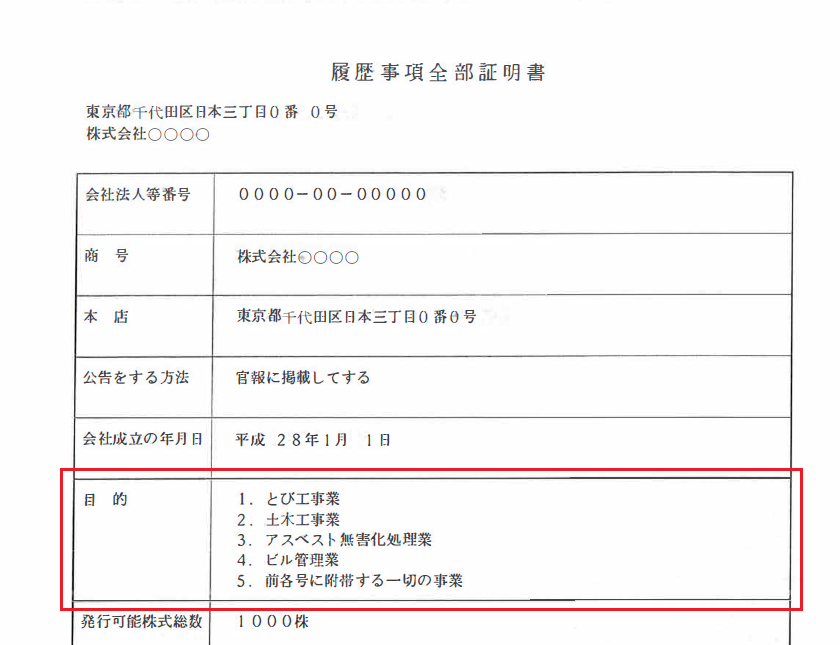

この「登記」は会社設立後に登記簿謄本(「履歴全部事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」)で第三者の目にさらされることになります。

また、ことあるごとに、この登記簿謄本の提出をもとめられますので、どこに提出しても不都合の無いような事業目的にすることを心がけます。

なお、この事業目的を後に変更しようとすると、変更の手続きに「登録免許税」が費用としてかかりますので、コストの面についても、後々修正の必要がないものを決めておくと良いのです。

事業目的の基本

後悔しないための目的の記載の基本は5つ。

「実態の事業(実際におこなう事業)」、「未来の事業(将来やるだろう事業)」、「許認可の事業(許認可・登録が必要な事業)」「重複はNG」「範囲を広く」を意識して構成するとよいでしょう。

実態の事業

事業目的には、当然、実際に営む事業「実態の事業」を記載します。

目的は商業登記簿謄本に記載されるものですので、第三者(たとえば取引先や金融機関)の目に触れることを意識します。

これについては、相手方に自分の会社をどう伝えたいか。という視点から言葉を選びましょう。

未来の事業

事業目的にはぜひ、今後の事業展開も見据えた事項をいれましょう。

何も現在確定している事業しか書けないわけでありません。

後にやりたい事業を盛り込むことで、実際に行動に移す際に、わざわざ事業目的を変更しなくても良いのです。

許認可の事業

許認可が必要な事業については、あらかじめ申請先の要請に応じた記載を確認しましょう。

許認可や登録が必要な事業(例えば、飲食店業。不動産業。建設業。古物商。)においては、当該許認可を取得するために、監督官庁への申請をおこないます。

この許認可の申請に際しては、必ずと言っていいほど商業登記簿謄本の添付が求められます。

その提出した商業登記簿謄本に記載された事業目的に、申請しようとする事業内容が含まれていない(書き方が不十分)であったなら、許認可がスムーズにおりない場合さえあるのです。

「目的」欄には、「建設業」「土木工事業」等ではなく、「管工事業」「給排水設備工事業」「水道工事業」といった給水装置に関する事業を行う者であることが、明確に確認できる項目のあることが必要です。

東京都 指定給水装置工事事業者の指定申請 手引(抜粋)

重複はNG

事業目的は、項目数に上限はありません。

ただし、各目的事項の内容が重複してはいけません。

よって、最終的に、それぞれの事項に重複が無いか見直す必要があります。

範囲を広く

事業目的は、具体的に書く必要がありますが、かといって具体的すぎるのも問題です。

たとえば、実態の事業として給水配管の更生工事を営むとします。

事業目的に「給水配管の更生工事」と記載して書くのも良いのですが、範囲がかなり限定的になってしまいます。

このような場合は「管工事」としておけば、給水管も排水管も、更生も配管も含まれることになります。

目的事項は、ある程度範囲をもたせておくのがコツといえます。

建設会社がいれるべき目的事項

建設業関連

建設業許可

建設会社として、まず考えなくてはならないのが、建設業許可でしょう。

建設業許可では、29業種の中から許可を受ける業種を一つまたは複数選択することになります。

許可の申請においては、この選択した事業が定款の事業目的に含まれていることが肝心です。

もちろん、29業種個別に「○○工事業」とすべて記載すれば、問題はありません。

ただ、許可を取得する29業種すべての業種を事業目的に含めるのは、非常に不格好ではないでしょうか。

そこで、29業種のすべてに対応する目的記載例が定められている機関もあります。

参考例:建設業許可

1.土木・建築及び各種建築設備工事業

例えば上記の目的事項であれば、土木系・建築系・建築設備系が網羅されますので、29業種のほぼについて問題ないでしょう。

ただ、これについても、事前に監督官庁に確認しておくことをお勧めします。

2021.06.10

建設業許可の基本。理解するための7項目完全解説。

建設業は、大きな金銭と、膨大な時間、多くの労働力が動く日本の基幹産業です。故に、法令遵守が徹底されるべき業種といえます。この建設業界におい...

指定給水装置工事事業者の指定

建築設備の中でも、給排水装置の指定事業者登録を受けたいという場合には、明確に事業目的に管工事関連の事業目的をいれておくべきです。

参考例:指定給水装置工事事業者の指定

1.給排水設備等に関する管工事業

解体工事業者登録

建設業許可ではなく、500万円未満の工事しか受注しないのであれば解体工事業者登録を受ける業者もおります。

その際には、以下の事業目的も明示しておきましょう。

参考例:解体工事業者登録

1.建築物及びその他工作物の解体工事業

関連記事

2022.02.21

解体工事業者登録と建設業許可の関係。受注できる工事の範囲は?

質問:現在、解体工事業者登録を受けています。今後、建設業許可を取得したいと思っていますが、建設業許可を取得すると「みなし登録業者」と...

電気工事業者登録

電気工事業を営まれる場合には、電気工事業者登録は必須です。

ついては、事業目的に明示しておきましょう。

参考例:電気工事業者登録

1.電気設備工事業

産業廃棄物収集運搬業許可

建設業と非常に関係が深いのが産業廃棄物。

下請け業者として現場に入り、現場で排出された産業廃棄物を処分業者まで運搬するような場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

また、自ら中間処理業者となるための許可を取得することも検討されるでしょう。

そのような場合も考えて以下のような目的事項をいれましょう。

参考例:産業廃棄物収集運搬業許可

1.普通及び特別管理産業廃棄物処理業

こちらの目的事項は、いわゆる「普通産廃」、または「特管産廃」の処理業に対応します。

また、収集運搬業だけでなく中間処理、最終処分などもこの事業目的の範囲に含められます。

宅地建物取引業免許

建設業と並行して不動産業も営む場合もあります。

例えば、土地を仕入れて分譲住宅を建築し、販売する場合等です。

その場合は、宅地建物取引業免許が必要となります。

参考例:宅地建物取引業免許

1.宅地建物の売買、賃借、交換、管理及びこれらの仲介事業

古物営業許可

例えば、解体工事業を営む業者が、解体する家屋で使っていた不要品を、施主から買い取って、他に売却する場合には「古物営業許可」が必要です。

この古物営業許可が必要な場合は、以下の目的を追加しましょう。

参考例:古物営業許可

1.古物の売買及び交換

建築士事務所登録

建築士事務所を開業する場合には、管理建築士を常勤させた上で、建築士事務所登録が必要となります。

この建築士事務所登録が必要な場合は、以下の目的を追加しておきます。

参考例:建築士事務所登録

1.建築士事務所の経営

労働者派遣事業の許可

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)」によって建設業務への労働者派遣は禁止されています。(第4条第1項第2号)

しかし、施工監理業務については派遣の禁止業務にはあたりません。

施工監理のために従業員を派遣するのであれば、「労働者派遣事業の許可」以下の事業目的を加えておきます。

参考例:労働者派遣事業の許可

1.労働者派遣事業

その他

ここでは、建設会社に関連する事業目的を紹介します。

事業目的の作成のヒントにして頂けましたら幸いです。

1.建築機器及び建築資材の販売及びその仲介

1.建物の保守点検、清掃業務

1.損害保険代理店業

1.樹木の剪定、除草作業、害虫苦情業務

1.その他前各号に附帯する事業

まとめ

事業内容にあった目的

事業目的については、基本の5項目を意識しつつ、後に変更を加えなくても良いものを作成することが大切です。

特に許認可が必要な事業では、事業目的の有無が一つの要件になっている場合もありますので注意が必要です。

先を見据えた、事業目的を作成しましょう。

関連記事

2022.02.21

解体工事業者登録と建設業許可の関係。受注できる工事の範囲は?

質問:現在、解体工事業者登録を受けています。今後、建設業許可を取得したいと思っていますが、建設業許可を取得すると「みなし登録業者」と...

2022.04.04

自分で建設業許可申請をする際に、役立つ実用書はどれなのか。実際に読んでみた書籍を紹介。

建設業許可申請を自分でやってみたいと思う方も多いはず。 そこで、15年以上建設業許可事務に携わってきた行政書士が、「初めて建設業許可申請をお...

2021.08.03

【財産的基礎要件】法人設立して建設業許可を取りたい。資本金は500万円必要?

質問:個人事業を営んでいます。この度、株式会社を設立して、建設業許可(一般)を取得したいと思っていますが、資本金は500万円で設立した方が良...

2021.05.14

【東京都知事許可】建設業許可で自宅兼営業所にする場合の6つの条件

家族経営の会社や個人事業主において、社長やご自身(事業主)の自宅を営業所としているという話は、めずらしいことではありません。 そこで、今回は...

2021.07.05

建設業許可と役員任期。任期の満了に必要な手続きと管理方法

株式会社で建設業許可を取得している業者(または、許可を取得しようとしている業者)は取締役の任期について注意が必要です。取締役の任期切れは、建...