退職して自分で建設会社を立ち上げました。建設業許可を新規申請しようとしたところ、前の勤務先が手続きをしていないので、申請が受理されません。前の勤務先には連絡したくありません。どうしたらよいでしょうか。

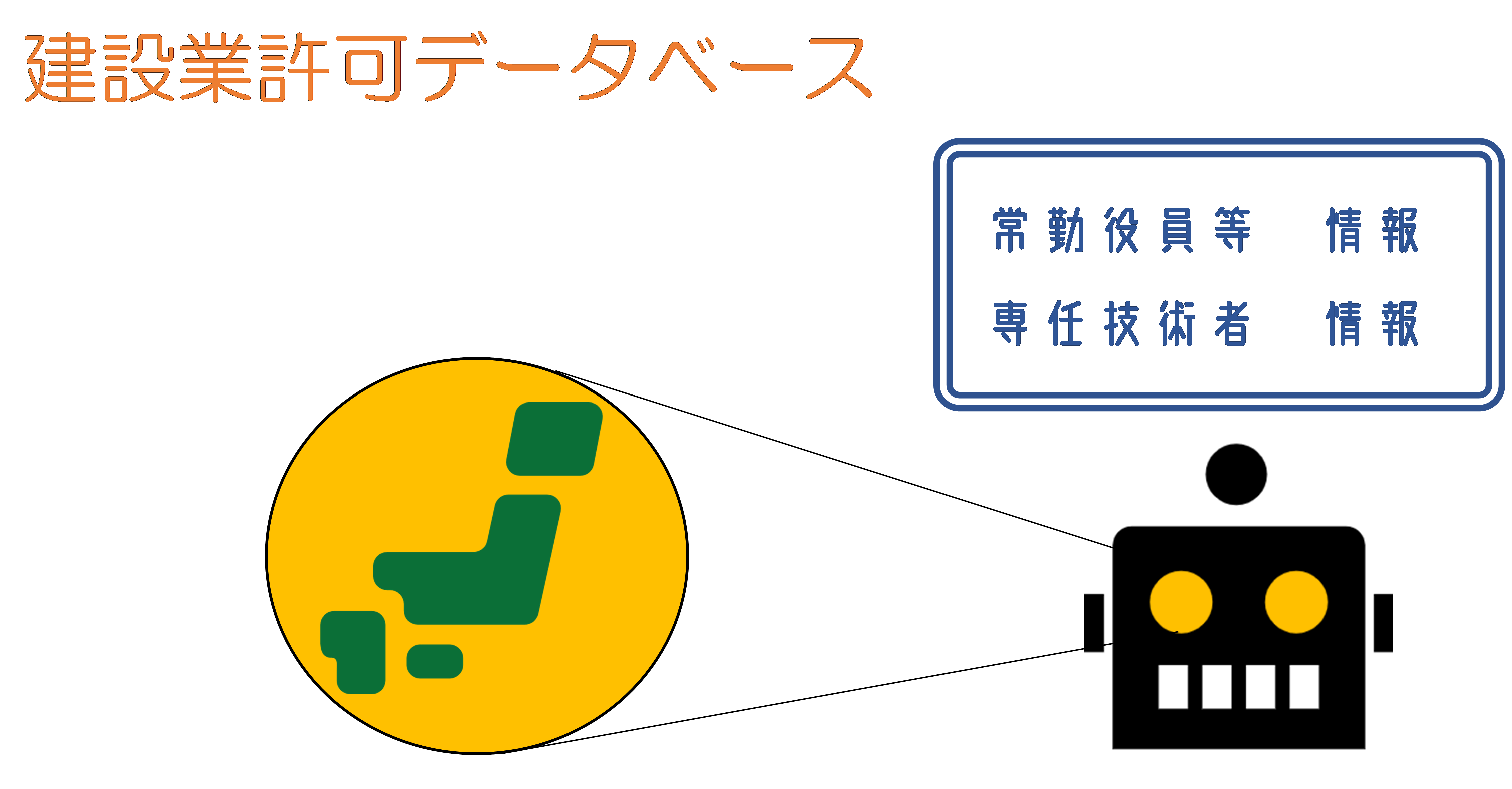

建設業許可の要件において「常勤役員等」及び「専任技術者」は「常勤性」が求められます。

当然、建設業許可申請をする際には、「常勤性」を確認する資料(健康保険証等)を添付して申請することになります。

ただし、この常勤性を証明したとしても、申請が不受理となるケースががあります。

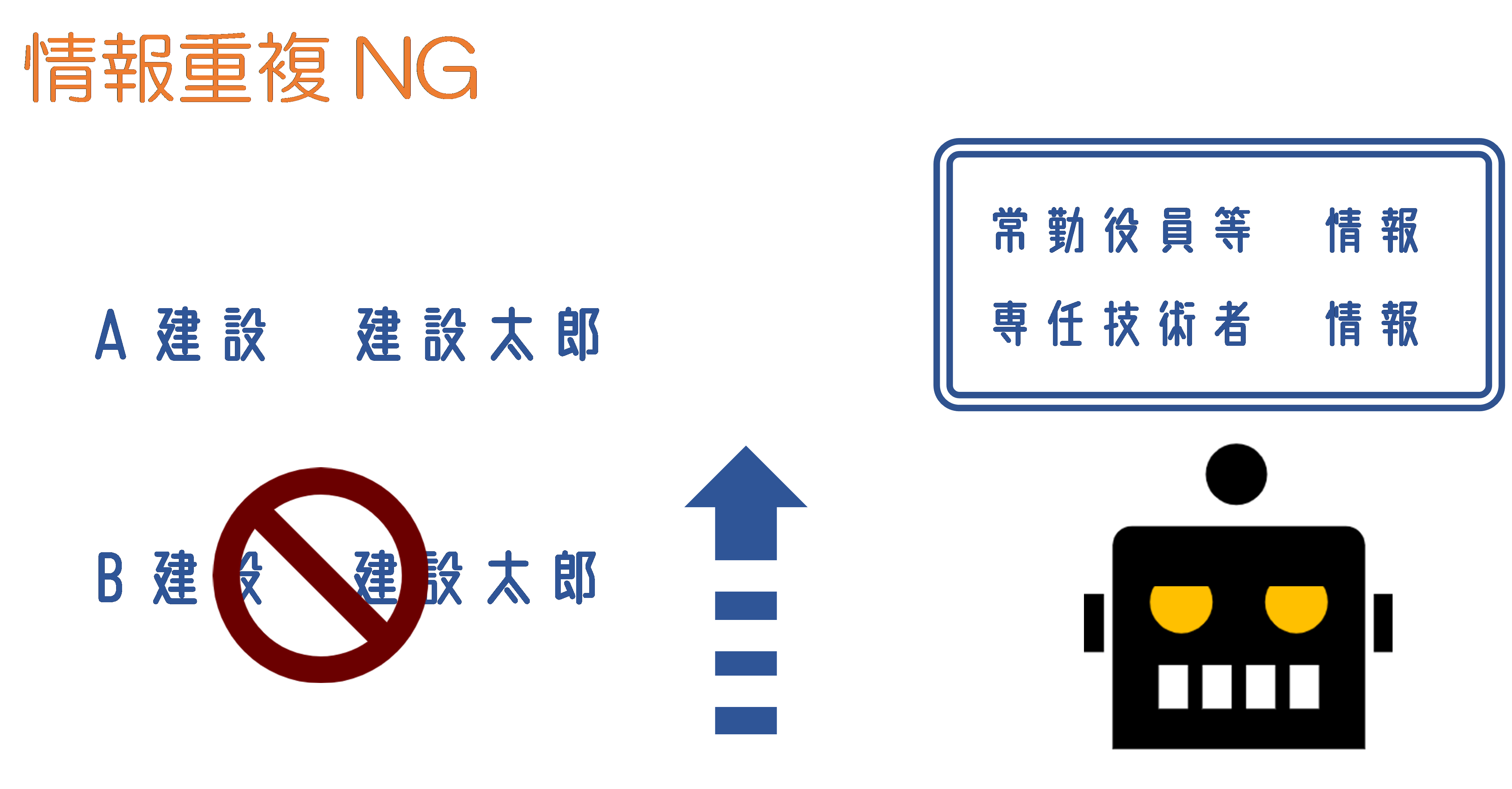

それは、例えば前勤務先で「専任技術者」として勤務されていた方について、未だに前勤務先が建設業許可手続き(変更届等)をしていないため、登録情報が重複してしまっている場合です。

この場合、登録情報が重複している間は、別の勤務先の「常勤役員等」や「専任技術者」として申請することができません。

このような場合の対応について今回はご説明致します。

目次

前勤務先の手続き問題

手続きの遅延

建設業許可事務においては、「常勤役員等」や「専任技術者」を変更した場合は、建設業法施行規則第7条の2に基づいて2週間以内に届出をおこなわなければなりません。

また、廃業届(又は一部廃業届)を提出する場合には30日以内に届出が必要です。

建設業法第50条においてこれらの届出を怠った場合には6月以下の懲役また100万円以下の罰金となります。

今回のご質問では、前勤務先で「常勤役員等」や「専任技術者」であったと考えられますので、退職してから遅くとも30日以内には変更届か廃業届(又は一部廃業届)が提出されるべき事ととなっています。

つまりは、退職してから30日を経過しても、前勤務先が何も手続きをしていない状態なのであれば、建設業法違反の状態といえます。

データベースの重複

建設業許可要件である「常勤役員等」や「専任技術者」の情報は、日本全国の役所でデータベースとして共有されているのです。

ついては、他社において「常勤役員等」や「専任技術者」として申請しようとすると、このデータベースで重複が確認されますので、重複の状態が解消されない限り、新たに申請することができません。

役所窓口の対応

ご相談者の方も体験されたかと思いますが、完全に必要な書類が揃って、客観的に許可要件を満たした状態であると確認できたとしても、共有されたデータベースに「常勤役員等」や「専任技術者」の重複があれば、こちらの申請で許可が下りることはありません。(受付すらされない場合もあります)

順番としては、前勤務先に変更届ないし廃業届(一部廃業)を提出してもらうのが先になります。

役所の審査担当者は、前勤務先に速やかに対応するよう本人から促してはどうか。と提案されると思います。

困っている当事者同士で調整するのが一番だからです。

いきなり前勤務先の建設業許可を取消すなどの措置はまずありません。

前勤務先がとるべき選択肢

前勤務先では、どのような対応をとる必要があるのでしょうか。

選択肢としては3つです。

1 後任を選任して変更届を提出する。

2 担当業種を一部廃業して許可を維持する。

3 建設業許可を廃業する。

上記のいずれかの対応をとることになります。

対応策

ここからは、前勤務先がお手続きしていない場合にどのような対応をしていくのかという点について説明したいと思います。

ただ、ご質問の内容から前勤務先に電話しにくい状況であることが窺えますので、これを考慮したいと思います。

指導を促す

自分で電話しにくい場合には、役所の審査官から前勤務先への連絡(指導)をお願いしてみましょう。

根本的に言えば、手続きを遅延しているのは前勤務先の問題であって、相談者様の落ち度ではありません。

また、相談者様ご自身で連絡をするよりも、審査官より電話一本を入れて頂ければ、その効果は大きく、大抵の場合は、前勤務先はすぐに対応に動くことでしょう。

審査官はお願いすれば動いて頂ける方も多いのでぜひ有効な方法として考慮しておきましょう。

内容証明郵便

内容証明郵便で、用件をしっかりと伝えるという手段も有効です。

文面には、建設業法違反である旨、審査官に事の次第が判明している状態である旨、早急に手続きを必要な旨を記載し、早急な手続きを促します。

後述しますが、できれば、前勤務先がお手続きを完了した証として、手続き書類(受理印がある第一面)のコピーを送ってもらうことを付記しておくのが良いです。

通常の郵便では相手方への切迫感が伝わらないことも多いので、内容証明郵便を使用します。

可能であれば手続き後のコピーを

前勤務先に、お手続きを要請できたとして、その後、迅速にこちら側のお手続きを進めるために、前勤務先がお手続きを完了したことを示すための裏付け(手続き書類の控えのコピー)をもらうのがよいでしょう。

特に相談者様の申請先と前勤務先の都道府県が違う場合、すぐにはデータベースに反映されません。

よって、前勤務先で手続きが完了した旨を確認するための資料として手続き書類(受理印があるもの)コピーをもらいます。

ただ、前勤務先の手続き書類の控えのコピーがもらえない場合でも、大丈夫です。

申請窓口において審査官に、前勤務先の管轄都道府県庁などに問い合わせをしてもらい、手続き完了済みか確認してもらうことも手段として考えられます。

いずれにせよ、手続きが完了していることが確認できなければ先に進むことができません。

まとめ

退職前に準備を

現在の勤務先で「常勤役員等」や「専任技術者」となっている方については、ご自身が退職する前に、変更の手続き等をおこなうよう勤務先に促すのが良いです。

積極的に自身でお手続きを進めるのも良いでしょう。

今回の質問者様のように、既に退職してから前勤務先にお手続きを促すのは大変骨の折れる作業です。

また、退職後一日でも早く建設業許可を取得したいと考えるのであれば、退職前からの準備が大切ということになります。

関連記事

2022.04.18

【許認可各種】建設会社がいれておくべき定款の目的を紹介。

現在、司法書士の先生と会社の設立の相談を進めています。建設会社をつくって、許認可を取得したいのですが、定款の目的はどのように記載すれば良いで...

2021.08.03

【財産的基礎要件】法人設立して建設業許可を取りたい。資本金は500万円必要?

質問:個人事業を営んでいます。この度、株式会社を設立して、建設業許可(一般)を取得したいと思っていますが、資本金は500万円で設立した方が良...

2021.05.14

【東京都知事許可】建設業許可で自宅兼営業所にする場合の6つの条件

家族経営の会社や個人事業主において、社長やご自身(事業主)の自宅を営業所としているという話は、めずらしいことではありません。 そこで、今回は...

2021.05.09

特定建設業許可での財務要件の判定は、直前決算。でも資本金は例外。

質問:この度、特定建設業許可を取得しようと準備していました。資本金の増資を定時株主総会で決議してしまい、直前決算日では資本金が2000...

2022.04.04

自分で建設業許可申請をする際に、役立つ実用書はどれなのか。実際に読んでみた書籍を紹介。

建設業許可申請を自分でやってみたいと思う方も多いはず。 そこで、15年以上建設業許可事務に携わってきた行政書士が、「初めて建設業許可申請をお...