現在の会社法では、株式会社では「監査役」を設けることができます。(取締役会設置会社の場合は、監査役の設置は必須。)

会社法上においては、「監査役」はいわゆる「役員」です。

しかし、建設業法においては、「役員」に「監査役」を原則として含みません。

また、「監査役」というのは、第三者的な立場から株式会社の業務・会計を監査する業務を担います。

よって、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の認定に際しても難しい立場となります。

今回は、建設業許可における、この「監査役」について少し詳しく解説したいと思います。

目次

役員に監査役は含まれない

建設業許可においては、「監査役」は原則的に「役員」に含まれません。

「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

ガイドラインに示されているとおり、「監査役」は原則的に「役員」に含みません。

よって建設業法下においては、原則的に以下のような取り扱いになります。

● 法定書類の提出をしなくてよい

● 経営経験を積むことができない

● 常勤役員等になることができない

● 専任技術者として認められない

それぞれ解説していきます。

法廷書類の提出をしなくてよい

建設業許可申請(新規や更新他)において、「監査役」となっている方は「役員等の一覧(別紙1)」や「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式12号)」に記載すべき人物に含まれません。

また、これに付随して、役員として用意が必要となる「身分証明書」「登記されてないことの証明書」は、「監査役」については用意が不要です。

経営経験を積むことができない

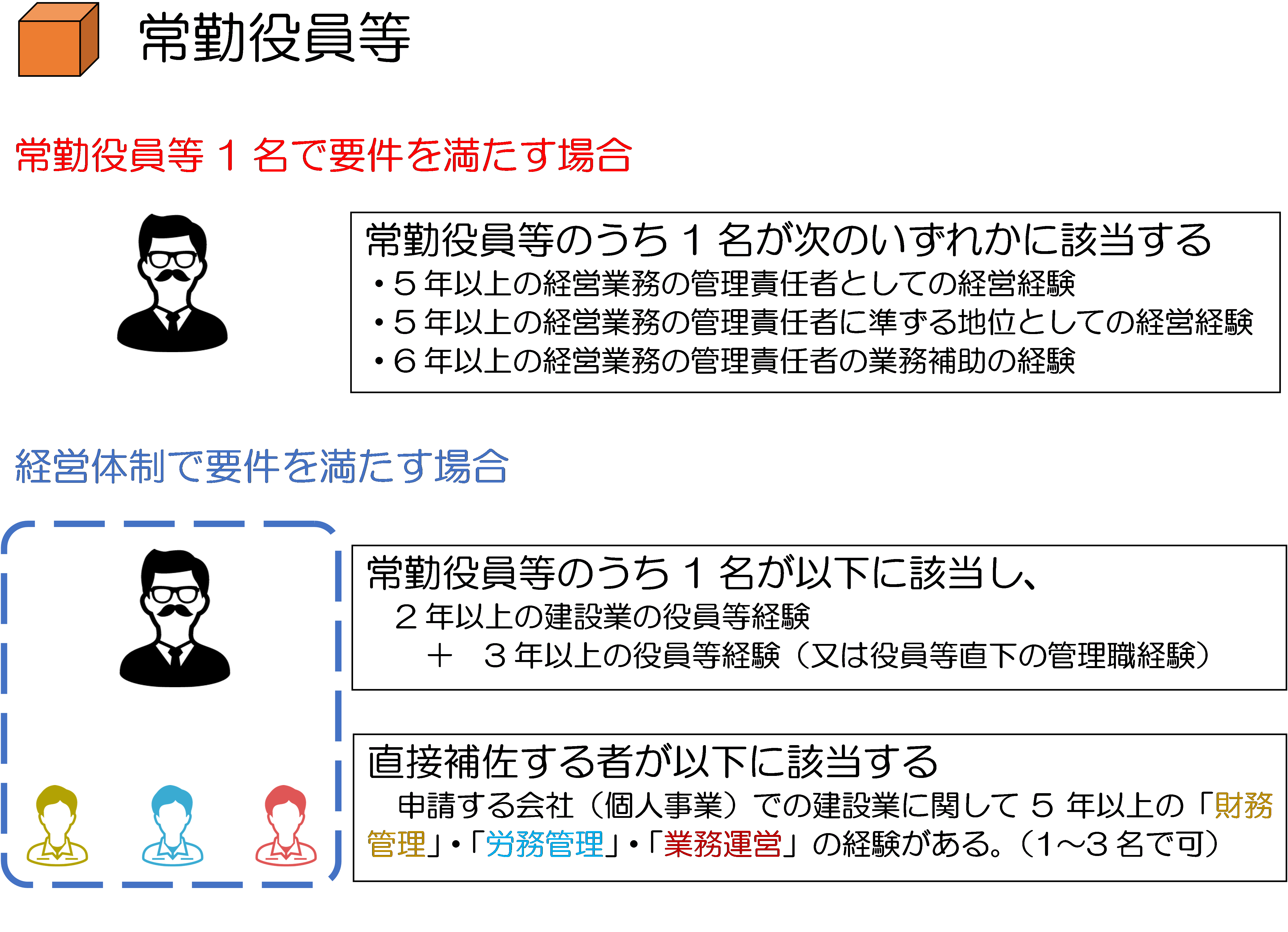

建設業許可の要件「常勤役員等」について、建設業における経営経験を求められています。

この経営経験ですが、「監査役」で積むことができません。

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

中小企業においては、「監査役」の選任に際して、いわゆる「人数合わせ」のような人選をしているところあるでしょう。

しかし、担う業務の違いから、建設業許可申請における「経営経験」を積めていないという事態が発生するのです。

監査役といえど、その人選に思案が必要というわけです。

常勤役員等になることができない

建設業許可要件の一つ「常勤役員等」について、「監査役」は選任することができません。

例えば、他社で建設業における経営経験を5年以上積んだ方を自社に「監査役」として迎え入れるとします。

経営経験の要件は満たすことができますが、「常勤役員等」は原則として「取締役」である必要があるため、「監査役」である以上、この方を選任することはできません。

そのような場合には、監査役に後任をたてて、取締役に就任して頂く必要があるというわけです。

専任技術者として認められない

「監査役」は建設業許可においては原則として「役員」として認められない、というのは前述の通りです。

では、常勤であることをもって「専任技術者」となることは可能なのでしょうか。

答えは、「専任技術者として認められない」というのが原則です。

会社法では、以下の規定があります。

監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

会社法 第335条第2項

建設業許可における「専任技術者」を考えたとき、「常勤役員等」の経営管理のもとで「専任技術者」が技術的水準を担保することになります。

会社法上の規定からすれば、「監査役」は使用人(従業員)となることができませんので、「常勤役員等」の経営管理の下で「専任技術者」として業務に従事することができません。

よって、「監査役」は専任技術者になることができないということです。(明記はされていませんが、数多くの自治体で「監査役は専任技術者になれない。」という取り扱いがされています。)

「原則として」とは

上記に述べた説明には「原則として」と記載してあります。

では、「できる場合(条件)もある」のか。

これについては、相当に難しいといえます。

少なくとも、今回の「監査役」について言えば、例外の適用を受けたという事例は知りません。

これらに準ずる者

建設業許可の要件「常勤役員等」については、株式会社においては「取締役」が原則と説明しました。

よって、「監査役」は「常勤役員等」に選任することができません。

しかし、ガイドラインは以下のように規定されています。

「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

ここで注目すべきは「これらに準ずる者」です。

「これらに準ずる者」とは、以下のように定義されます。

「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

上記によれば、株式会社においては、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等の場合を「これらに準ずる者」とすることができます。

監査役は不可と考えて良い

申請事務に際しては、組織図や分掌規程を提出し、その実情を証明するわけです。

理論上は万が一「監査役」が「準ずる者」に該当するのであれば、常勤役員等に選任することも可能と言えなくも無いのです。

しかし、実際のところは、会社法上の規定を考慮するならば、「準ずる者」に該当することは考えられず、よって監査役を常勤役員等に選任することができないと言えます。

ちなみに、通常の執行役員であれば考慮する余地があるかもしれませんが、いずれにしてもかなり難しい基準であるとご理解下さい。

まとめ

建設業許可においては監査役は不都合

建設業許可にいおいて「監査役」は、「常勤役員等」にもなれず、経営経験も積むことができません。また、専任技術者に選任することもできません。

よって、建設業許可においては「監査役」は不都合といえます。

もちろん、「監査役」は業務監査・会計監査などの重要な業務を担いますので、不要な役職ではありません。

何気なく数あわせで監査役を選任されている会社も多く見受けられます。

いまいちど人選を考える。または不要であれば監査役を廃止する方向で検討することも必要です。

関連記事

2021.11.01

【建設業許可】常勤と扶養と非課税の関係。被扶養者は専任技術者になれない。

質問: 取締役である妻が、二級建築施工管理技士の資格を取得しました。そこで、業種追加を考えています。妻の役員報酬は月8万円で扶養の範囲内です...

2021.07.05

建設業許可と役員任期。任期の満了に必要な手続きと管理方法

株式会社で建設業許可を取得している業者(または、許可を取得しようとしている業者)は取締役の任期について注意が必要です。取締役の任期切れは、建...

2022.03.01

1つの工事に複数の工事種類が含まれる場合の工事経歴書の記載ポイント

建設業許可の申請又は毎年の決算変更届(年度終了報告書)などに添付が必要とされる工事経歴書(様式第2号)。 今回は、1つの請負工事の中に、複...

2021.06.10

建設業許可の基本。理解するための7項目完全解説。

建設業は、大きな金銭と、膨大な時間、多くの労働力が動く日本の基幹産業です。故に、法令遵守が徹底されるべき業種といえます。この建設業界におい...