建設業許可を取得されている建設会社で、許可事務を担当されている方の仲には、手元に2枚の許可通知書があって驚かれる方もいらっしゃるでしょう。それぞれ、許可期限も違うし、許可業種も違うので、正直どう扱って良いのかわからないというご質問を頂くことがあります。

今回は、許可通知書が2枚(または、それ以上)ある理由についてのご説明と、許可期限の異なる許可通知書に対して許可期限の一本化というお手続きが有効であるというお話しをしたいと思います。

目次

建設業許可通知が2枚の理由

許可の一本化を説明するまえに、お手元に許可通知書が2枚ある原因について理解頂きます。

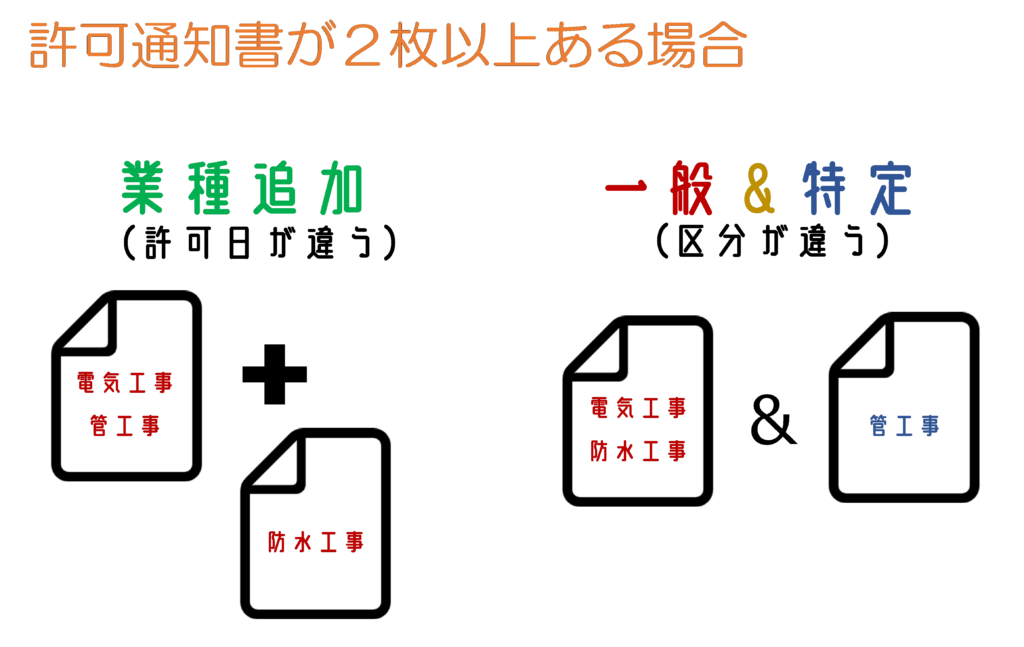

許可通知が2枚(又はそれ以上)ある理由としては概ね2つ考えられます。

※これ以外の原因ですと、すでに効力を失っている許可通知書がお手元にある場合が考えられます。個人的には、許可期限の切れた許可通知書も保存しておいて頂きたいです。今後の許可申請に役に立つ場合があるので。

理由は業種追加したから

建設業許可は全29業種あります。許可を取得した後に、さらに業種追加をおこなうと、当該業種追加に対して、新たな許可通知書が追加で発行されます。

この、新たに発行された許可通知書には、既存の許可業種は記載されないです。

お手元にある許可通知書の内容を見比べてみましょう。

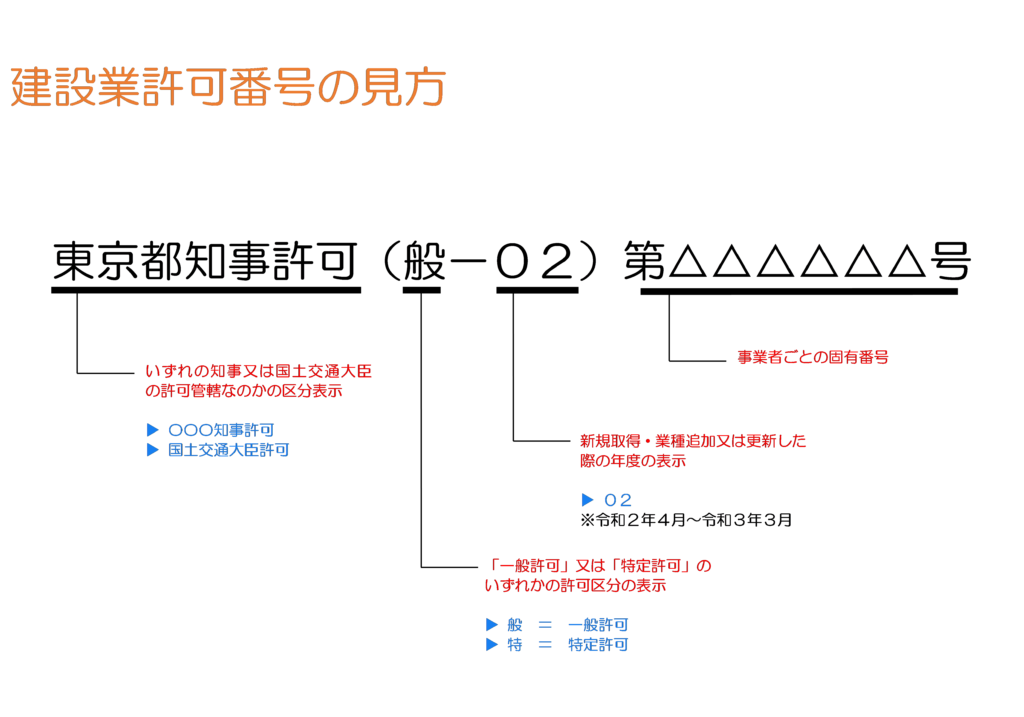

許可番号を見ると、業者固有の6桁の番号は2枚に共通しているでしょう。これについては、更新や業種追加があった場合でも変更されることはありません。(ただし、一度許可が失効した場合などは、新たな固有番号が割り当てられます。)

違う箇所といえば、「許可の年度」(業種追加が同一年度におこなわれているのであれば、許可年度も同一です。)「許可期間」「許可業種」が異なることになります。

業種追加された業種については、追加許可された時点から5年間の許可期限が発生するため、既存の許可業種とは異なる許可期限で管理することになります。これが、許可通知書が2枚ある原因となります。

理由は一般と特定の両方だから

建設業許可業種には「一般」と「特定」という区分があります。Ⅰつの業種について、区分が共存することはありません。いずれかの区分のみ取得となります。

この「一般」と「特定」は別の許可通知書で発行されることになっています。

ついては、「一般」区分の業種と「特定」区分の業種の双方を持っている許可業者については、2枚の許可通知書を所持していることになります。

許可期限を一本化

複数の許可期限にご注意を

2枚許可通知書が手元にある場合、それぞの許可期限が異なっているならば、注意が必要です。

建設業許可事務ガイドラインにおいても、別個の業種、別個の許可期限の管理については警笛を鳴らしています。

それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなる

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

建設業許可には5年間の有効期限があるため、うっかり更新をし忘れて失効してしまうという失敗談は意外と多いのです。只でさえ、日々の業務に忙しいのに、許可の期限管理まで煩雑になってはたまりません。

関連記事

2021.12.01

建設業許可の期限を切らしてしまった場合の対応は?

質問:建設業許可の期限が近づいています。更新手続きを行政書士に依頼しようか迷っています。そもそも許可を切らしてしまった場合には、どうなるので...

そこで、建設業許可事務においては、許可の期限をそろえるための「許可の一本化」というお手続を設けています。

一本化とは許可期限を揃える手続き

「許可の一本化」というお手続きは、許可期限が2つ以上ある(又は発生する)場合に、そのいずれか一方の許可期限に他方を合わせるお手続きをいいます。

これをおこなうことで、許可期限が揃い、管理を簡素化することができます。

記事冒頭で説明しましたが、「一般」と「特定」の許可区分の双方の許可業種を取得しているという理由で許可通知書が2枚ある場合で、許可期限が既に同一ものである場合。

この場合は、既に「一本化できている」といえます。よって、引き続き同じ許可期限の2枚の許可通知書を管理して頂くことになります。

これ以上、管理が簡素化されることはありません。

許可通知書はどうなる?

「許可の一本化」をおこなうと、許可通知はどうなるのでしょうか。

| 一本化する許可区分の対象 | 効果 |

| 同区分の許可(例:一般と一般 | 許可通知が1枚に統合される |

| 別区分の許可(例:一般と特定 | 許可通知は2枚のまま、許可期限は揃う |

いままで2枚で管理していた許可通知書が1枚になるのです。取引先にコピーを提出する際も煩わしさが軽減されますね。

ただし、一般と特定の両区分を取得している建設業許可業者については、許可通知書は依然として2枚のままです。許可期限が揃っただけでよしとしましょう。

一本化のタイミング(パターン)

建設業許可の一本化が有用なのはご理解頂けたかと思います。

今すぐにでもやりたい。そう思うかもしれませんが、この一本化のお手続きには、手続きをおこなうことができるタイミング(パターン)があるのです。

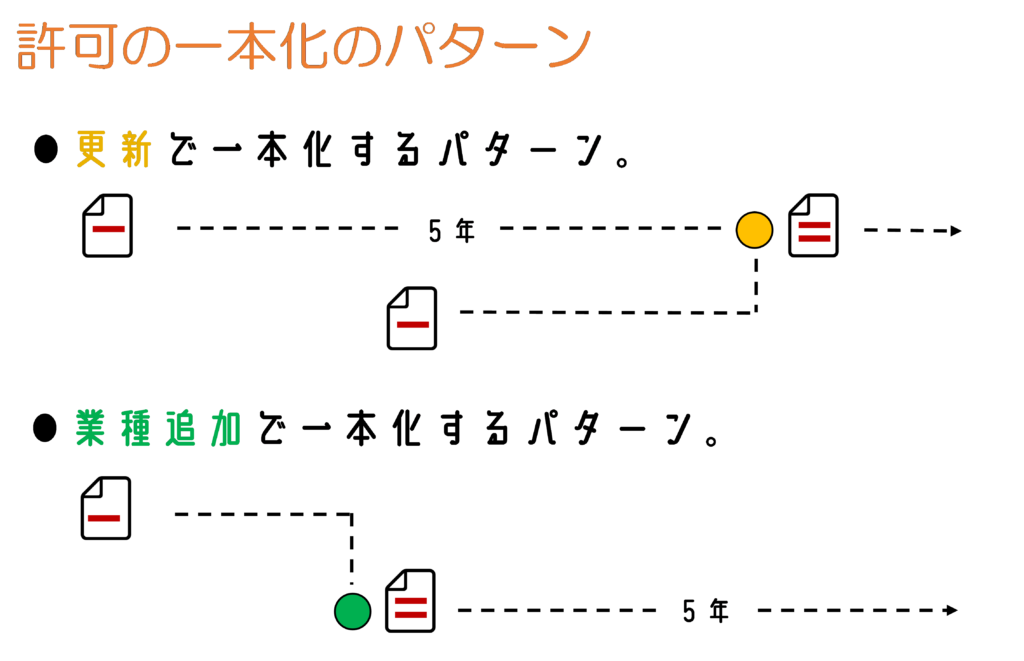

更新で一本化するパターン

業種追加などをおこなった場合、必然として既存の許可が先に許可期限を迎えることになります。

この、先に許可期限を迎える更新手続きのタイミングで、まだ残存期間のある許可を前倒しで更新することによって一本化するパターンです。

許可期限は、既存の許可の5年毎に揃うことなります。

同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

2021.09.01

建設業許可の更新準備。申請前に確認すべき8つの事項

建設業許可には有効期限があります。引き続き許可を維持させるには、許可の更新手続きを行う必要があります。今回は、許可の更新手続き準備に際して、...

業種追加で一本化するパターン

新たに業種追加をする際に、既存の許可を前倒しで更新することで一本化するパターンです。

許可期限は、あらたに業種追加が許可された許可日の5年毎に揃うことになります。

一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。

建設業許可事務ガイドライン 抜粋

※当該パターンは、国土交通大臣許可では、原則として既存の許可が6ヶ月以上残存していることが条件とされています。都道府県知事許可においては各自治体で必要な残存期間が異なるためご検討の場合は、個別に確認が必要です。

一本化の申請方法

一本化の申請方法については、考え方は単純。

一本化したい業種に関するすべての書類を申請書に添付するということです。既存の許可と業種追加した業種をまとめて更新するのであれば、双方の更新に必要な書類を添付します。

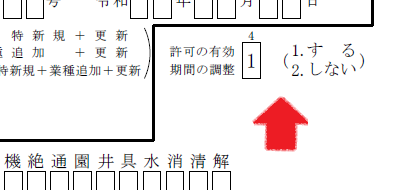

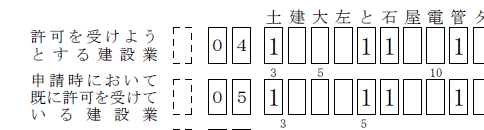

様式第1号

そして忘れてならないのは、申請書(様式第1号)の右上のここに「1」を記載します。

一本化に関係の無い更新や業種追加をおこなう場合には、「2」を記載することになります。

通常の申請でも、ここの欄の記載を失念している方がよく見受けられます。

加えて「建設業許可を受けようとする建設業」に現在所持している許可のすべてを記載すれば一本化のための様式第1号となります。

一本化に必要な申請料

一本化に際して、必要な申請料を紹介します。

注意が必要な点としては、建設業許可の区分である「一般」と「特定」はそれぞれ申請料がかかります。また「更新」と「業種追加」についても一本化といえども別々に申請料がかかります。

更新で一本化する場合の申請料

| 「般」と「般」 | 「般」と「特」 | 「特」と「特」 | |

| 更新で一本化 | 5万円 | 10万円 | 5万円 |

業種追加で一本化する場合の申請料

| 既(般) | 既(特) | 既(般)(特) | |

| 業種追加(般)と一本化 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |

| 業種追加(特)と一本化 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |

| 業種追加(般特)と一本化 | 15万円 | 15万円 | 20万円 |

まとめ

有効な建設業許可通知書が手元に2枚以上ある場合には、その許可期限の管理に注意が必要です。

許可通知書が複数枚ある場合の原因は、2つ考えられます。

1つは「業種追加をした」。もう1つは「一般と特定の両区分をもっている」ということになります。

とくに、当該複数の許可通知書の許可期限が、それぞれ異なる場合には、許可期限の管理が非常に煩雑になります。

ここで、「許可の一本化」というお手続きが非常に有効です。

「許可の一本化」は許可の期限を揃えることができるお手続きです。

この「許可の一本化」を行うタイミングは既存の許可の「更新」と新たに「業種追加」するタイミングとなります。

ぜひ、この許可の一本化を活用して許可期限の管理を簡素化しましょう。